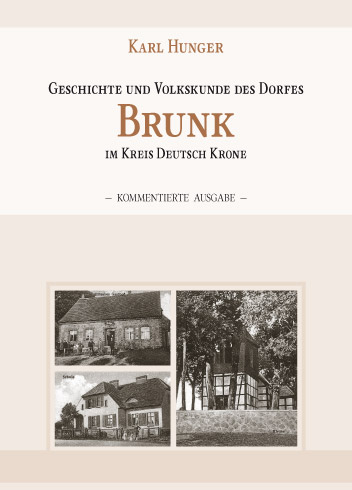

von Leo Rehbronn

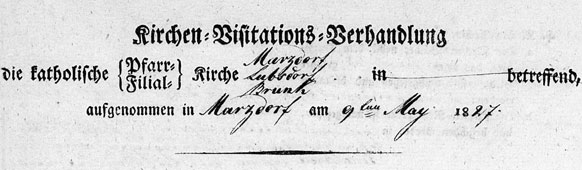

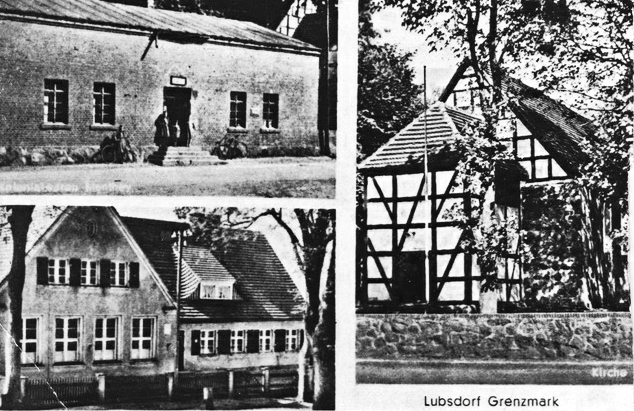

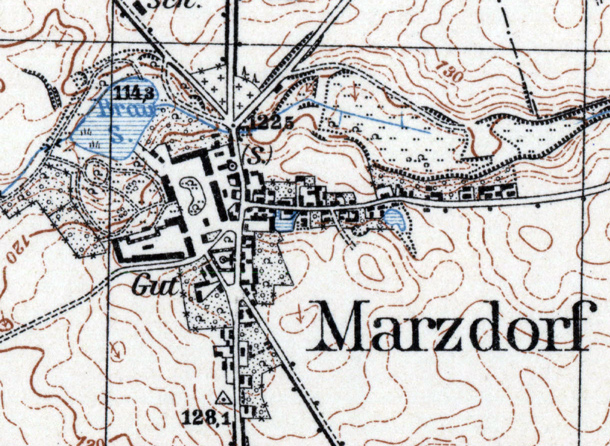

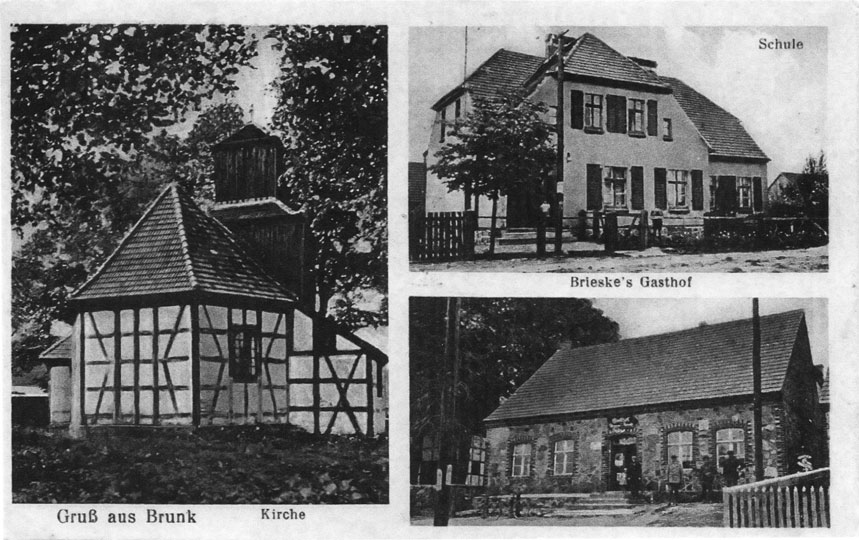

Der nachfolgende Aufsatz wurde Weihnachten 1962 im Rundbrief der Priester der Freien Prälatur (Seite 31 f.) ohne Quellennachweis veröffentlicht. Vermutlich verfasste der Marzdorfer Pfarrer Leo Rehbronn den Text für die Schneidemühler Kirchenzeitung Johannesbote, die Ende 1941 ihr Erscheinen einstellen musste. Der Hinweis auf die Kirchenglocken im drittletzten Absatz deutet darauf hin, dass der Aufsatz vor der Veröffentlichung im Rundbrief aktualisiert wurde, denn das Nazi-Regime ordnete die Abnahme der Bronzeglocken zwar im November 1941 an, führte sie aber erst 1942 und 1943 durch. Leo Rehbronn wurde am 10. Februar 1887 in Lubsdorf geboren. Über seine Jugend ist nichts bekannt, er trat später in das Priesterseminar in Posen ein und wurde am 17. Juli 1921 in Gnesen zum Priester geweiht. Nach der Weihe diente Rehbronn als 3. Vikar in der Dreifaltigkeitskirche in Gnesen. Im April 1925 erfolgte die Versetzung nach Schneidemühl, wo Rehbronn bis 1934 als Kurat die katholische Gemeinde verwaltete, der rund 13 000 Christen zugehörten. In der Schneidemühler Zeit wohnte Rehbronn in der Bismarckstraße 8, sein Dienstsitz war das Katholische Pfarramt in der Kleinen Kirchenstraße 15. Im Jahr 1934 wurde Rehbronn als Pfarrer in die Deutsch Kroner Filialgemeinde Breitenstein versetzt, die nur 540 Gläubige zählte. Wahrscheinlich hatte diese Versetzung – wie so viele in jener Zeit – politische Gründe. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sich Rehbronn in der Schneidemühler Zeit bei den Nazis unbeliebt gemacht hatte. Breitenstein war jedoch nur eine Zwischenetappe, schon am 1. Mai 1935 wurde Rehbronn nach Marzdorf berufen, wo er am 27. Mai 1944 überraschend im Alter von 57 Jahren verstarb.

Continue reading →