Grundbuch Marzdorf Band Ⅰ, Blatt Nr. 7 (1782-1937)

Im ersten Teil dieses Beitrags wurde die Geschichte des Kossätenhofs, der sich seit 1750 im Besitz der Familie Garske (oder Garski) befand, bis in das Jahr 1840 geschildert, als Mathias Garske im Grundbuch als Eigentümer eingetragen wurde. Tatsächlich hatte Mathias – der mit Catharina geborene Breuer verheiratet war – den Hof schon 1825 von seinem Vater Andreas Garske geerbt, dem das Grundstück bereits in der dritten Generation gehörte.

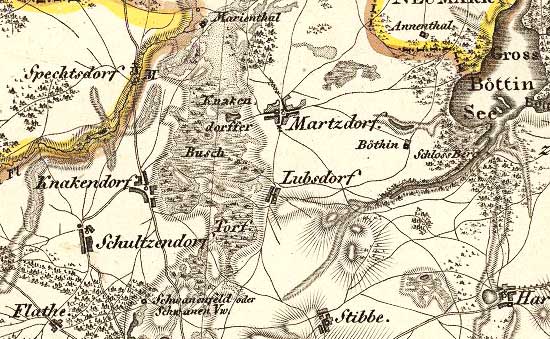

Am 2. November 1847 schloss Mathias Garske vor dem Patrimonialgericht einen Vertrag mit der Rittergutsbesitzer Franz Guenther, der das Dominium Marzdorf kurz zuvor von Carl Ferdinand Kloer erworben hatte. Ziel des Vertrages war die Verlegung des Garski’schen Freikossätenhofs vom Reetzer Ende der Dorfstraße an den sogenannten Kossätenweg, wohin um 1840 auch der Hof der Familie Schmikowski verlagert worden war1Siehe die Darstellung in diesem Beitrag.. Solche Umsiedlungen hatten in Marzdorf Tradition: Bereits in den Jahren 1817 bis 1821 verlagerte der damalige Gutsherr Kalixtus von Grabski 25 Bauerngehöfte auf die offene Feldmark und begründete damit das Dorf Königsgnade2Siehe dazu die Darstellung in der Pfarrchronik von Marzdorf, die hier heruntergeladen werden kann.. Seine Besitznachfolger setzten die Verlagerungen fort, die den Gutsbesitz räumlich von der Dorfgemeinde trennten.

Mit Abschluss des Dismembrationsvertrages übereigneten die Eheleute Garske ihren »im Dorf belegenen Hof nebst Haus[,] Stall und Garten«3Dismembrationsvertrag, Marzdorf, 2. November 1847. In: Grundakte Marzdorf Bd. Ⅰ, Bl. Nr. 7, Blatt 48 VS. an das Rittergut, das ihnen zum Ausgleich ein Grundstück überließ, »welches an der Boethiner Straße links vom Wege liegt [und] 1 Morgen und 45 □Ruthen groß ist«4Ebenda und a. a. O., Blatt 48 RS. – Dort auch die weiteren Angaben.. Das neue Grundstück war bereits mit »massiven Haus, massiven Stall und Scheune« ausgestattet; es grenzte an »das Grundstück des Bauern Kluck« und an jenen Acker, der schon seit 1753 zum Hof der Garskes gehörte.

Zusätzlich zum Grundstückstausch zahlte Guenther seinen Vertragspartnern 50 Taler in bar und verpflichtete sich, ihnen 1300 Ziegel und »100 Fuß sechszölliges Bauholz«5A. a. O., Blatt 49 VS. zum Bau eines weiteren Stalls zu liefern. Er erlaubte ihnen außerdem die »verpflanzbaren Obstbäume« vom alten auf das neue Grundstück zu versetzen. Den »Werth der vertauschten Grundstücke«6A. a. O., Blatt 49 RS. beziffern die Vertragspartner übereinstimmend auf 250 Taler.

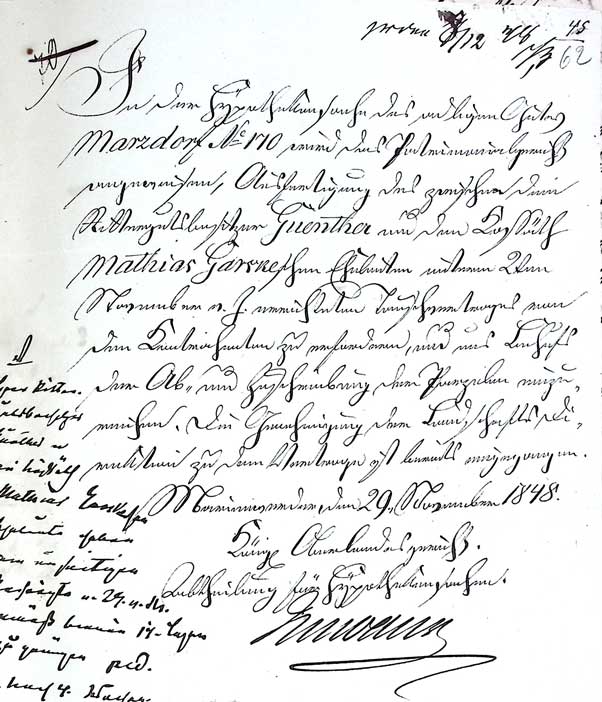

Der Vertrag zwischen den Eheleuten Mathias Garske und dem Rittergutsbesitzer Guenther wurde am 5. November 1847 dem Oberlandesgericht in Marienwerder zur Prüfung vorgelegt, das ihn aber erst nach Korrektur eines Formfehlers7Schreiben des Oberlandesgerichts vom 14. Dezember 1847. In: A. a. O., Blatt 53 VS. am 29. November 1848 genehmigte8Schreiben des Oberlandesgerichts vom 29. November 1848. In: A. a. O., Blatt 62 VS.. Weil das Gut in Marzdorf bei der westpreußischen Landschaft verschuldet war, war zum Grundstückstausch auch die Zustimmung der Landschaftsdirektion in Schneidemühl erforderlich, die am 23. November 1848 vorlag9Schreiben der königl. Westpr. Landschafts-Direktion vom 23. November 1848. In: A. a. O., Blatt 61 VS..

Am 11. Januar 1849 verpflichteten sich Mathias Garske und Franz Guenther vor dem Kreissekretär Ornhorst in Deutsch Krone, die Kreisabgaben von den getauschten Grundstücken »fernerhin so zu leisten, als wenn unter uns keine Dismembration stattgefunden« hätte10Verhandelt Dt. Crone, den 11. Januar 1849. In: A. a. O., Blatt 74 VS u. RS.. Beide Parteien beantragten zudem die Berichtigung der Hypothekenbücher, die das Kreisgericht in Deutsch Krone am 2. Juni 1849 veranlasste11Copia Decreti vom 2. Juni 1849. In: A. a. O., Blatt 71 VS bis 72 VS..

Bereits am 20. Oktober 1848 hatte der Freikossät Mathias Garske in Marzdorf einen »Brautvergleich« mit Johann Litfin geschlossen, der die älteste Tochter Anna Maria geborene Garske heiraten wollte. In dem Vergleich, den der Schulze Joseph Morowski, Christian Manthey und Franz Garski als Zeugen unterzeichneten, versprach Mathias Garske seinem künftigen Schwiegersohn zur Hochzeit folgenden »Brautschatz«:

»[E]in Wohnhaus mit zwei Stuben […] mit Ziegel gedeckt, auch einen Stall […], gleich hinter dem Haus einen kleinen Garten, 5 Ruthen 3 Fuß breit [und] 6 Ruthen lang, dazu eine Kuh, zwei Schaafe, eine Gans nebst Zubehör [und] ein kleines Schwein.«12Brautvergleich vom 20. Oktober 1848. In: A. a. O., Blatt 58 VS.

Im Gegenzug sagte Johann Litfin zu, an seine Schwiegereltern 100 Taler zu zahlen13Ebenda.. Die Parteien baten das Patrimonialgericht um eine »gerichtliche Verschreibung«, die am 16. Januar 1849 in Marzdorf erfolgte14Verhandelt Marzdorf, 16. Januar 1849. In: A. a. O., Blatt 65 VS.. Bei der Verhandlung stellte sich heraus, dass das versprochene Haus noch nicht existierte, sondern der Bau erst »im Laufe dieses Jahres«15A. a. O., Blatt 65 RS. Dort auch das nächste Zitat. ausgeführt werden sollte. Auch Litfin wollte die 100 Taler nicht sofort bezahlen, sondern »künftige Marien und künftiges Neujahr« je 50 Taler. Auch in diesem Fall blieb die Braut von den Eheverhandlungen ausgeschlossen.

In der Dismembrationsverhandlung, die wegen der Abtrennung der Parzelle am 17. Februar 1849 vor dem Kreissekretär Onhorst in Deutsch Krone stattfand, wurde erstmals die flächenmäßige Größe des Freikossätenhofs beziffert: Nach der Abtrennung von 31 Quadratruten an die Eheleute Litfin war er 49 Morgen 142 Quadratruten groß – also etwa 12,5 Hektar16Verhandelt Dt. Crone, den 17. Februar 1849. In: A. a. O., Blatt 75 VS..

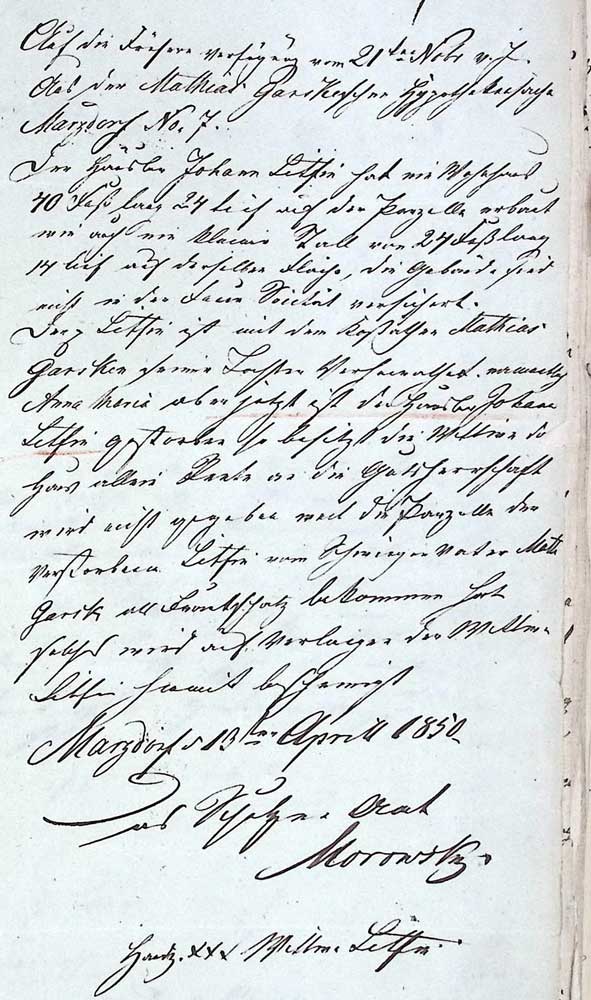

Am 20. Oktober 1849 verlangte die Kreisgerichtskommission in Märkisch Friedland vom »Häusler Johann Litfin« darüber Auskunft, »welche Gebäude auf der erkauften Parzelle errichtet sind«17Verfügung vom 20. Oktober 1849. In: A. a. O., Blatt 79 VS., erhielt aber in der gesetzten Frist keine Antwort. Nach den Angaben in den Kirchenbuch-Duplikaten starb Litfin am 13. November 1849 im Alter von 30 Jahren an der Schwindsucht18General-Akten … a. a. O., S. 183.. Am 13. April 1850 unterrichtete der Schulze Morowski die Gerichtskommission:

»Der Häusler Johann Litfin hat ein Wohnhaus 40 Fuß lang 24 tief auf der Parzelle erbaut wie auch einen kleinen Stall von 24 Fuß lang 14 tief auf derselben Fläche, die Gebäude sind nicht in der Feuer Socität versichert.

Der Litfin ist mit dem Koßäthen Matthias Garsken seiner Tochter verheirathet[,] namentlich Anna Maria[,] aber jetzt ist der Häusler Johann Litfin gestorben. So besitzt die Wittwe das Haus allein.«19Schreiben des Schulzenamts in Marzdorf vom 13. April 1850. In: Grundakte Marzdorf Bd. Ⅰ, Bl. Nr. 7, Blatt 83 VS.

Erst am 22. Juli 1851 nahm die Kreisgerichtskommission die Abschreibung der abgetrennten Parzelle im Hypothekenbuch vor und berechnete dafür Kosten in Höhe von 28 Groschen und drei Pfennig20Kostenrechnung. In: A. a. O., Blatt 93 RS.. Empfänger der Kostennote war der Stellmacher Joseph Kluck, der am 10. Juni 1850 die Witwe Anna Maria geborene Garske geheiratet hatte. Kluck stammte aus Eichfier und war drei Jahre jünger als seine Gattin21General-Akten … a. a. O., S. 192..

Die Hochzeit von Johann Garske – dem ältesten Sohn von Mathias Garske – mit Rosalia Kluck wurde bereits im ersten Beitrag dieser Reihe erwähn. Sie fand am 12. Mai 1851 in Marzdorf statt und der Brautvater, der Bauer Stenzel oder Stanislaus Kluck, übereignete dem Brautpaar zu diesem Anlass ein Grundstück am Kossätenweg nach Böthint22Die Darstellung des Kluck’schen Bauernhofs ist hier zu finden..

In dieser Grundakte findet sich nun der dazu gehörige »Brautvergleich«, den Stanislaus Kluck und Mathias Garske am 8. November 1850 in Marzdorf vor dem Schulzen Morowski und den Zeugen Franz Garske und Johann Kluck schlossen23Brautvergleich vom 8. November 1850. In: Grundakte Marzdorf Bd. Ⅰ, Bl. Nr. 7, Blatt 87 VS u. RS. – Dort auch die nächsten Angaben.. In dem Vergleich verpflichtete sich Mathias Garske seinem Sohn Johann als Erbabfindung »eine Baustelle von 8 Ruthen lang[,] 7 Ruthen breit und 49 Rth. baar Geld« mit in die Ehe zu geben. Der Bauer Stanislaus Kluck zeigte sich großzügiger: Als Brautschatz gab er 100 Taler Bargeld, eine Achterhof-Parzelle von fünf Ruten Breite und 25 Ruten Länge, ein Ackerstück »vom sogenannten Büllerberge bis dem Johann Günterbergen seine Wiese 14½ Ruthen lang 5½ Ruthen breit«, zwei Schafe, ein halbjähriges Schein sowie acht Taler zum Kauf einer Kuh.

Die gerichtliche Verschreibung fand erst ein Jahr später in Märkisch Friedland statt, weil der frisch verheiratete Johann Garske zunächst zum Militär musste24Schreiben vom 2. Dezember 1850. In: A. a. O., Blatt 88 VS.. In der Verhandlung vom 7. November 1851 wurde »der Tagelöhner« Johann Garske im ersten Schritt »aus der väterlichen Gewalt«25Verhandelt M. Friedland, 7. November 1851. In: A. a. O., Blatt 94 VS. entlassen, dann übertrugen ihm seine Eltern eine »Baustelle 7 Ruthen lang und 7 Ruthen breit an der Straße nach Böthin auf der linken Seite belegen«26A. a. O., Blatt 94 RS. zum Eigentum. Mit der Übereignung dieser Baustelle – deren Wert auf 40 Taler beziffert wurde – und zusätzlich gezahlten 30 Talern erklärte sich Johann Garske »wegen seines Elternerbes für vollständig abgefunden«27A. a. O., Blatt 95 VS..

Warum sowohl der Geldbetrag als auch die Baustelle seit der Aushandlung des Brautvergleichs geschrumpft waren, geht aus der Verhandlung nicht hervor. Johann Garske unterschrieb das Gerichtsprotokoll mit seinem Namen, die übrigen Vertragsparteien zeichneten mit drei Kreuzen, denn die Eheleute Garske und Kluck waren des Schreibens nicht kundig.

Bei der Dismembrationsverhandlung, die am 7. Januar 1852 wiederum vor dem Kreissekretär Ornhorst in Deutsch Krone stattfand, wurde die Größe des Kossätenhofs nach Abtrennung der Parzelle mit 49 Morgen und 93 Quadratruten angegeben und die Grundsteuer unverändert beibehalten28Verhandelt Dt. Crone, 7. Januar 1852. In: A. a. O., Blatt 99 VS. Johann Garske und sein Vater beantragten daraufhin die »Regulirung im Hypothekenbuch«, die freilich bereits am 28. November 1851 durch die Kreisgerichtskommission erfolgt war29Bearbeitungsvermerk. In: A. a. O., Blatt 97 RS..

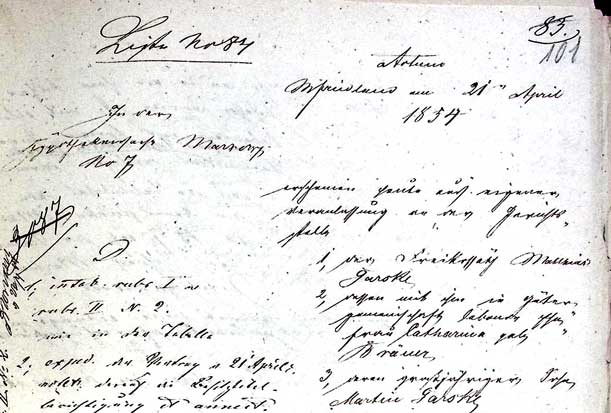

Am 21. April 1854 erschien Mathias Garske mit seiner Ehefrau Catharina geborene Breuer vor Gericht in Märkisch Friedland, um die Übergabe des Kossätenhofs an den ältesten Sohn Martin zu regeln. Das Ehepaar Garske stand im siebten Lebensjahrzehnt, der Sohn Martin hatte das 30. Lebensjahr bereits überschritten und wollte sich mit der achtzehnjährigen Bauerntochter Apollonia Schulz aus Königsgnade verheiraten. Wie die Parteien mitteilten, war die faktische Übergabe des Hofs bereits im Vorjahr zu Marien30Actum M. Friedland, 21. April 1854. In: A. a. O., Blatt 103 VS. erfolgt, aber nun sollten die Abfindungen der Geschwister und das Leibgedinge der Eltern in einem Überlassungsvertrag fixiert werden.

In dessen Paragraf eins überließen die Eltern dem Sohn den Kossätenhof »mit allen lebenden und todten Inventar«31A. a. O., Blatt 101 RS. und willigten darin, den Besitztitel im Grundbuch auf ihn abzuändern. Von der Überlassung ausgeschlossen blieben jedoch »sämmtliche Betten«, ein Tisch, zwei Stühle, ein Spind und zwei Kästen mit den Kleidungstücken sowie der Wäsche der Eltern, die dem Sohn erst nach deren Tod zufallen sollten32Ebenda..

Die Abfindungen für die jüngsten Geschwister Rosalia und Jacob waren in Paragraf drei des Vertrages geregelt. Der Bruder sollte bei erreichter Großjährigkeit 80 Taler erhalten33A. a. O., Blatt 102 VS. – Dort auch die weiteren Angaben., die Schwester bei ihrer Verheiratung 100 Taler, die von ihrer Großjährigkeit ab mit vier Prozent zu verzinsen waren. Außerdem standen der Schwester eine Kuh, ein Schaf, eine Gans, ein Kessel und zur Hochzeit weitere zehn Taler zu. Im ganzen belief sich ihr Erbteil auf 132 Taler. Der großjährige Bruder Mathias, der sich bereits am 23. November 1852 mit der Beikossätentochter Rosalia Lück verheiratet hatte34General-Akten … a. a. O., S. 215., wurde im Überlassungsvertrag nicht erwähnt und hatte sein Erbe vermutlich erhalten.

Die Eltern Mathias und Catharina Garske erhielten zunächst eine Abfindung von 30 Taler in bar, die Martin Garske zu Martini des Jahres auszahlen sollte35Actum M. Friedland, 21. April 1854. In: Grundakte Marzdorf Bd. Ⅰ, Bl. Nr. 7, Blatt 102 VS.. Auf Lebenszeit hatte er ihnen zudem jährlich folgendes Leibgedinge zu entrichten:

- Sechs Scheffel Roggen;

- zwei Scheffel Gerste zu Grütze;

- acht Metzen Kocherbsen;

- je vier Metzen Hafen- und Buchweizen zu Grütze;

- ein Wispel Kartoffeln

- sieben Scheffel geputzte Wruken;

- acht Metzen Salz;

- ein geschlachtes Schwein und vier lebende fette Gänse;

- vier Partien Leinwand.36Ebenda u. a. a. O., Blatt 102 RS.

Das Leibgedinge beinhaltete ferner das »ausschließliche Wohnungsrecht in der Stube linker Hand vom Eingang nebst Heizung und Kochmaterial«37A. a. O., Blatt 102 RS u. 103 VS. – Dort auch die weiteren Angaben., ein Stück Gartenland von vier Quadratruten Umfang, vier Hammel, eine Kuh und zwei Hühner in freiem Futter, fünf Obstbäume, die Mitbenutzung des Bodenraums und des Kochgeschirrs. Dem Vater stand alle zwei Jahre ein Paar neuer Stiefel zu, die Wäsche beider Elternteile war regelmäßig zu reinigen, sie hatten Anspruch auf Pflege in Krankheitsfällen, ein standesgemäßes Begräbnis und erhielten alle Vierteljahre vom Sohn einen Taler Taschengeld.

Den Gesamtwert des Leibgedinges, dessen teilbare Bestandteile sich beim Tod eines Elternteils auf die Hälfte reduzierten, bezifferte das Gericht auf 55 Taler. Zur Sicherheit der Eltern sollte das Leibgedinge im Hypothekenbuch eingetragen werden, was am 23. April 1854 bewirkt wurde38Vermerk und Kostenrechung. In: A. a. O., Blatt 104 RS.. Die Kosten in Höhe von 20 Taler acht Silbergroschen hatte Martin Garske zu tragen, der anders als der schon vorher abgefundene Bruder Johann nicht schreiben konnte. Er unterzeichnete den Überlassungsvertrag mit drei Kreuzen.

Am 15. September 1856 wurde die Grundrente, die der Garski’sche Kossätenhof jährlich an das Rittergut in Marzdorf zu zahlen hatte, auf Grund einer Verfügung der Regierung in Marienwerder aus dem Hypothekenbuch gelöscht. Da der entsprechende Ablösungsrezess in der Grundakte nicht vorhanden ist, können nähere Angaben zu dem Vorgang nicht gemacht werden. Die Löschung betraf jedoch auch weitere Grundstücke in Marzdorf, darunter das des Kossäten Günterberg39Decrets-Abschrift vom 15. September 1856. In: A. a. O., Blatt 107 VS u. RS..

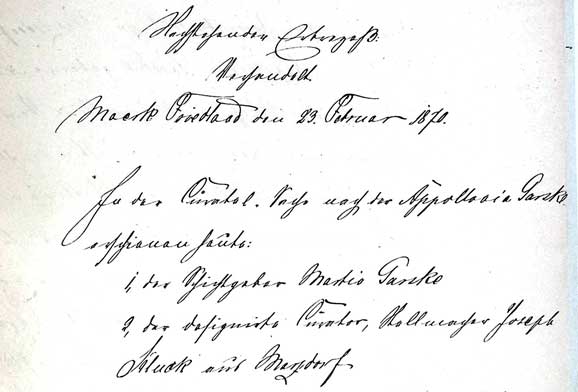

Am 2. November 1869 starb in Marzdorf die »Koßäthenfrau« Apollonia Garske geborene Schulz im Alter von 31 Jahren an den Folgen des Wochenbetts40General-Akten … a. a. O., S. 434.. Drei Monate später erschien der Witwer Martin Garske vor dem Gericht in Märkisch Friedland, um das Erbe seiner verstorbenen Frau mit den nachgelassenen Kindern zu teilen, wie es das preußische Landrecht vor einer Wiederverheiratung vorschrieb. Die Kinder aus der am 30. Mai 1854 geschlossenen Ehe41A. a. O., S. 233. waren:

- Lucia Maria Garske, geboren am 2. Oktober 1858;

- Mathilde Garske, geboren am 27. März 1861;

- Apollonia Garske, geboren am 24. Januar 1863;

- Agnes Garske, geboren am 11. Juni 1867.42Erbrezeß vom 23. Februar 1870. In: Grundakte Marzdorf Bd. Ⅰ, Bl. Nr. 7, Blatt 110 VS u. RS. – Die Geburten finden sich auch in den Kirchenbuch-Duplikaten, allerdings wird dort für die Tochter Apollonia das Datum 27. Januar 1863 genannt. General-Akten … a. a. O., S. 434.

Zu Beginn der Verhandlung verpflichtete das Gericht den Stellmacher Joseph Kluck aus Marzdorf als Curator für die vier minderjährigen Kinder43Erbrezeß …, ebenda.. Kluck war bekanntlich mit Anna Maria geborene Garske verheiratet und somit ein Schwager des Witwers.

Martin Garske hatte vor der Verhandlung ein Inventar seines Besitzes erstellt, das nach Abzug der Schulden in Höhe von 209 Taler einen Überschuss von 1686 Taler 24 Silbergroschen auswies44A. a. O., Blatt 111 VS. – Das Inventar ist in der Grundakte nicht vorhanden.. Dieser Betrag fiel nun zur Hälfte den Kindern zu, von denen jedes somit Anspruch auf 210 Taler 25 Silbergroschen und 6 Pfennig hatte.

Das Gericht legte fest, dass diese mütterlichen Erbteile zur ihrer Absicherung ins Grundbuch einzutragen und mit fünf Prozent zu verzinsen waren. Bis zur Großjährigkeit oder einer früheren Verheiratung der Kinder sollten die Zinsen dem Vater zu Gute kommen, der im Gegenzug die Verpflichtung hatte, die Kinder »zu nähren, zu erziehen und zu unterhalten«45A. a. O., Blatt 112 RS.. Bei erreichter Großjährigkeit oder Verheiratung waren Zinsen und Kapital auszuzahlen.

Die Eintragung der Erbansprüche erfolgte am 26. Mai 1870, das Gericht berechnete dafür Kosten in Höhe von 9 Taler 25 Silbergroschen. Seltsamerweise löschte das Gericht bei dieser Gelegenheit nicht das Leibgedinge für die Eltern von Martin Garske aus dem Grundbuch, obwohl dieser in der Verhandlung angegeben hatte, dass »beide Berechtigte […] schon über fünf Jahren verstorben«46A. a. O., Blatt 111 VS. seien. Aus den Kirchenbuch-Duplikaten ist bekannt, dass der Altsitzer Mathias Garske am 29. Dezember 1861 im Alter von 73 Jahren, seine Witwe Catharina geborene Breuer am 14. Juni 1866 im Alter von 74 Jahren und neun Monaten in Marzdorf an Altersschwäche gestorben waren47General-Akten … a. a. O., S. 322 bzw. S. 386..

Am 27. Februar 1870 – also nur vier Tage nach Abschluss des Erbrezesses – heiratete Martin Garske Maria Theresia Witt aus Königsgnade. Nach den Kirchenakten war der Bräutigam 49, die Braut 24 Jahre alt48General-Akten … a. a. O., S. 448..

Wird fortgesetzt.

Anmerkungen:

- 1Siehe die Darstellung in diesem Beitrag.

- 2Siehe dazu die Darstellung in der Pfarrchronik von Marzdorf, die hier heruntergeladen werden kann.

- 3Dismembrationsvertrag, Marzdorf, 2. November 1847. In: Grundakte Marzdorf Bd. Ⅰ, Bl. Nr. 7, Blatt 48 VS.

- 4Ebenda und a. a. O., Blatt 48 RS. – Dort auch die weiteren Angaben.

- 5A. a. O., Blatt 49 VS.

- 6A. a. O., Blatt 49 RS.

- 7Schreiben des Oberlandesgerichts vom 14. Dezember 1847. In: A. a. O., Blatt 53 VS.

- 8Schreiben des Oberlandesgerichts vom 29. November 1848. In: A. a. O., Blatt 62 VS.

- 9Schreiben der königl. Westpr. Landschafts-Direktion vom 23. November 1848. In: A. a. O., Blatt 61 VS.

- 10Verhandelt Dt. Crone, den 11. Januar 1849. In: A. a. O., Blatt 74 VS u. RS.

- 11Copia Decreti vom 2. Juni 1849. In: A. a. O., Blatt 71 VS bis 72 VS.

- 12Brautvergleich vom 20. Oktober 1848. In: A. a. O., Blatt 58 VS.

- 13Ebenda.

- 14Verhandelt Marzdorf, 16. Januar 1849. In: A. a. O., Blatt 65 VS.

- 15A. a. O., Blatt 65 RS. Dort auch das nächste Zitat.

- 16Verhandelt Dt. Crone, den 17. Februar 1849. In: A. a. O., Blatt 75 VS.

- 17Verfügung vom 20. Oktober 1849. In: A. a. O., Blatt 79 VS.

- 18General-Akten … a. a. O., S. 183.

- 19Schreiben des Schulzenamts in Marzdorf vom 13. April 1850. In: Grundakte Marzdorf Bd. Ⅰ, Bl. Nr. 7, Blatt 83 VS.

- 20Kostenrechnung. In: A. a. O., Blatt 93 RS.

- 21General-Akten … a. a. O., S. 192.

- 22Die Darstellung des Kluck’schen Bauernhofs ist hier zu finden.

- 23Brautvergleich vom 8. November 1850. In: Grundakte Marzdorf Bd. Ⅰ, Bl. Nr. 7, Blatt 87 VS u. RS. – Dort auch die nächsten Angaben.

- 24Schreiben vom 2. Dezember 1850. In: A. a. O., Blatt 88 VS.

- 25Verhandelt M. Friedland, 7. November 1851. In: A. a. O., Blatt 94 VS.

- 26A. a. O., Blatt 94 RS.

- 27A. a. O., Blatt 95 VS.

- 28Verhandelt Dt. Crone, 7. Januar 1852. In: A. a. O., Blatt 99 VS.

- 29Bearbeitungsvermerk. In: A. a. O., Blatt 97 RS.

- 30Actum M. Friedland, 21. April 1854. In: A. a. O., Blatt 103 VS.

- 31A. a. O., Blatt 101 RS.

- 32Ebenda.

- 33A. a. O., Blatt 102 VS. – Dort auch die weiteren Angaben.

- 34General-Akten … a. a. O., S. 215.

- 35Actum M. Friedland, 21. April 1854. In: Grundakte Marzdorf Bd. Ⅰ, Bl. Nr. 7, Blatt 102 VS.

- 36Ebenda u. a. a. O., Blatt 102 RS.

- 37A. a. O., Blatt 102 RS u. 103 VS. – Dort auch die weiteren Angaben.

- 38Vermerk und Kostenrechung. In: A. a. O., Blatt 104 RS.

- 39Decrets-Abschrift vom 15. September 1856. In: A. a. O., Blatt 107 VS u. RS.

- 40General-Akten … a. a. O., S. 434.

- 41A. a. O., S. 233.

- 42Erbrezeß vom 23. Februar 1870. In: Grundakte Marzdorf Bd. Ⅰ, Bl. Nr. 7, Blatt 110 VS u. RS. – Die Geburten finden sich auch in den Kirchenbuch-Duplikaten, allerdings wird dort für die Tochter Apollonia das Datum 27. Januar 1863 genannt. General-Akten … a. a. O., S. 434.

- 43Erbrezeß …, ebenda.

- 44A. a. O., Blatt 111 VS. – Das Inventar ist in der Grundakte nicht vorhanden.

- 45A. a. O., Blatt 112 RS.

- 46A. a. O., Blatt 111 VS.

- 47General-Akten … a. a. O., S. 322 bzw. S. 386.

- 48General-Akten … a. a. O., S. 448.